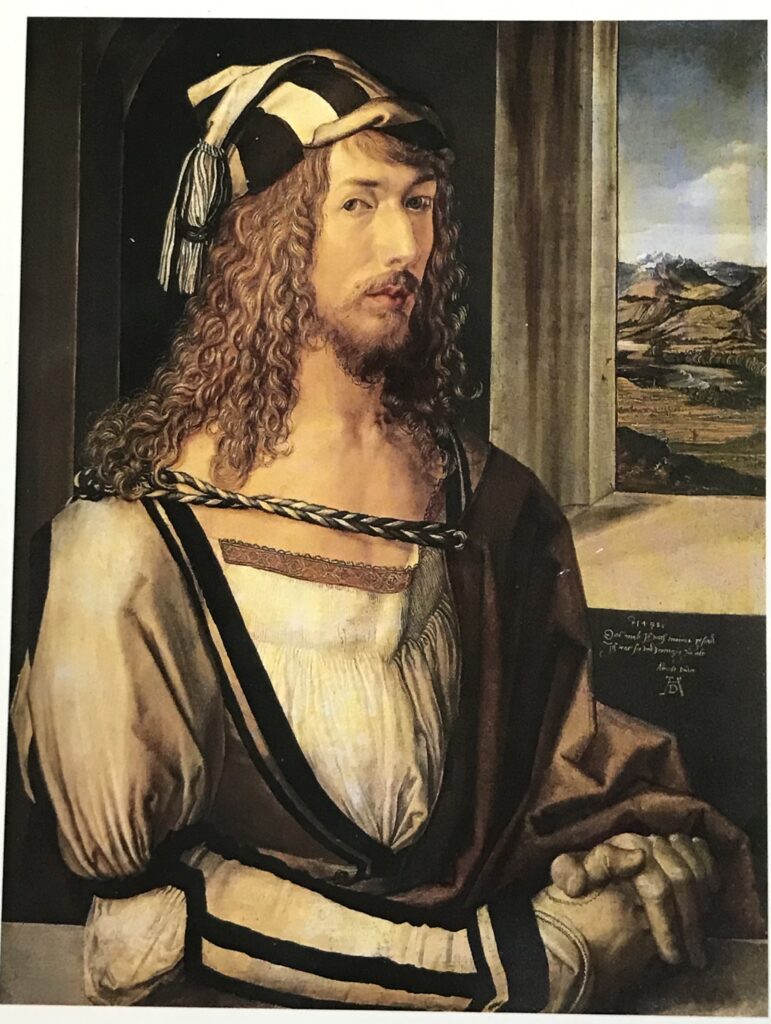

In Trentino-Alto Adige la ricorrenza passerà probabilmente senza particolare attenzione, ma il 21 maggio sono 550 anni dalla nascita di Albrecht Dürer. Il massimo pittore del Rinascimento tedesco vide la luce a Norimberga il 21 maggio 1461. Aveva appena 23 anni quando si mise in viaggio verso Venezia per studiare e confrontarsi con l’arte del Rinascimento italiano. E nel suo viaggio verso la Laguna sostò nella Bassa Atesina e in val di Cembra della quale tracciò alcuni schizzi di grande interesse per la storia dell’arte.

Fino agli anni Trenta del XX secolo, della quarantina di acquarelli e disegni noti di paesaggi colti dal Dürer nei suoi viaggi in Italia, sei erano ancora senza “heimat”. Si trattava del panorama di una valle alpina che il pittore di Norimberga aveva indicato come “welsch pirg” (“monti italiani”) e che è conservato all’Ashomolean Museum di Oxford; della veduta di un castello in riva all’acqua (Kunsthalle di Brema); dello schizzo di un castello che il Dürer aveva intitolato “Welschscloss”; di un bosco di castagni (entrambi gli acquarelli fanno parte della raccolta Blasius di Braunschweig); della veduta di un castello rupestre (museo del Louvre, a Parigi), della veduta di una valle alpina, solcata da un fiume e servita da una strada (all’Escorial di Madrid) e del “mulino ad acqua” (Gabinetto delle stampe, a Berlino).

Gli storici dell’arte avevano ipotizzato luoghi e situazioni, senza riuscire a trovare il bandolo della matassa.

Nel 1924, con la definitiva annessione del Trentino all’Italia, presso l’ufficio delle Belle Arti, a Trento, era stato assunto in qualità di architetto un giovane ingegnere, Antonino Rusconi (1897-1975). Il quale si era trovato a collaborare con lo storico e paleografo Giuseppe Gerola (1877-1938) direttore della Soprintendenza all’arte Medioevale e Moderna, poi diventata Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie di Trento. Di quell’ufficio, alla morte di Gerola (1938) diventerà Soprintendente proprio l’ingegnere e architetto Antonino Rusconi.

Ebbene, nel 1936, sulla rivista austriaca “Die Graphischen Künste – Neue Folge”, Antonino Rusconi pubblicò un saggio “per l’identificazione degli acquerelli tridentini di Alberto Durero”.

Due anni prima era capitato in val di Cembra, ospite a Segonzano del barone e podestà Silvio a Prato (1892-1975). Con grande sorpresa aveva individuato i soggetti e i panorami fissati da Albrecht Dürer nel suo primo viaggio in Italia. Osservando minuziosamente le immagini, Antonino Rusconi era risalito all’itinerario e alla stagione del primo viaggio del pittore bavarese a Venezia: autunno del 1494. Scrisse:

“L’interesse che questi schizzi offrono non solo dal lato artistico bensì anche dal lato storico, poiché giustamente si spera di poter con essi stabilire quali siano stati gli itinerari seguiti dal pittore nei suoi due viaggi a Venezia del 1494/95 e del 1505/06, ha mosso da anni, ormai, una schiera di studiosi alla ricerca delle precise località raffigurate, senza successo però, ché tutte le ipotesi avanzate dovettero ben presto venire abbandonate perché insostenibili nei raffronti compiuti sul posto. I più, sulla base delle vedute già definitivamente identificate di Innsbruck, di Chiusa, di Trento e di Arco, ritenevano che il Durero nell’andata abbia logicamente seguita la via usuale che per il Brennero, la valle dell’Isarco e dell’Adige conduce a Trento e da qui a Venezia per la valle Sugana o per Verona, mentre per il ritorno abbia preferito percorrere la via che dal Garda, per Arco e la valle del Sarca porta nuovamente a Trento. Lungo queste vie dunque si presumeva dovessero trovarsi anche le località cercate, ed in tale senso appunto vennero finora dirette le ricerche. Ma Durero seguì invece nell’autunno del 1494 tutt’altro itinerario: egli eseguì bensì la grande arteria della val d’Adige, non però fino a Trento, ma solamente fino a Salorno. Da qui egli scavalcò le montagne sulla sinistra dell’Adige, raggiunse Cembra nella valle omonima, scese fino all’Avisio a Segonzano e per Lasés e Pergine raggiunse la Val Sugana e per essa Venezia, meta del suo viaggio. Prova ne sia che dei sei acquerelli che formano l’argomento di questo nostro studio, ben cinque si riferiscono appunto alla valle di Cembra, mentre uno solo, il sesto, riproduce un tratto della valle dell’Isarco”.

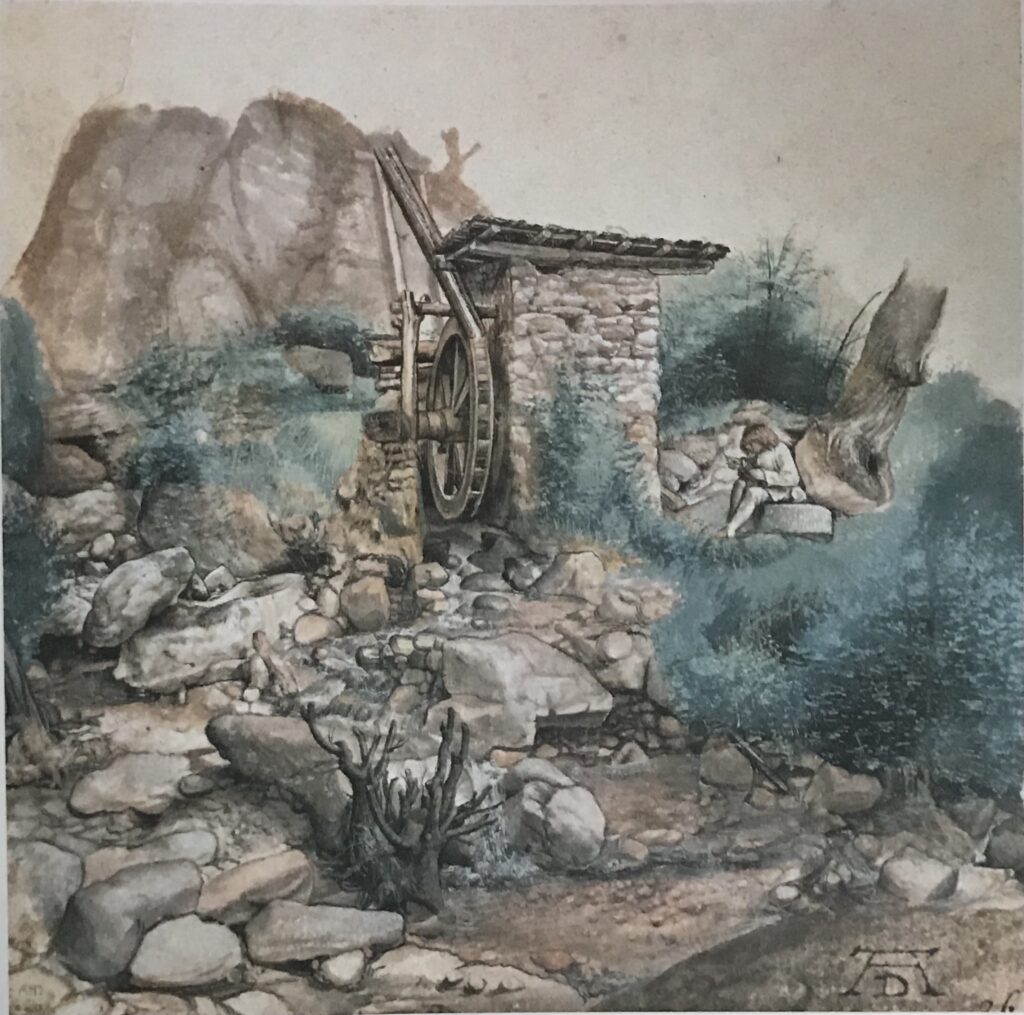

Il molino ad acqua – Antonino Rusconi non prese in esame il “mulino ad acqua” che pure sarebbe stato visto dal Dürer in val di Cembra, nella stretta dell’Avisio, poco oltre il maso del Prà, il quale era una pertinenza del castello. In anni recenti, un fotografo di paesaggi, Albert Ceolan (autore delle immagini di questo volume), ha individuato poco oltre l’abitato del Prà il sito dell’antico mulino sull’acqua fissato da Albrecht Dürer. Lo indicherebbe, con minima possibilità di errore, un masso dalle fattezze irregolari, unico per forma e posizione lungo il corso del fiume. Non tutti gli storici dell’arte sono concordi nell’attribuire al pittore di Norimberga il molino del Prà, un acquarello con guazzo (cm 13,4×13,1), anche se, in basso, sulla destra, figura il monogramma del Dürer.

Posseduto dalla famiglia del principe Albert Herzog di Sassonia (1738-1822), a Vienna, nel 1796 l’acquarello fu trasferito a Parigi dal capo di stato maggiore di Napoleone, Antoine François Andréossy (1761-1828); nel 1826 il “molino ad acqua” passò oltre la Manica, nell’abitazione londinese del primo pittore di corte sir Thomas Laurence (1769-1830). Il giro d’Europa del cartoncino quadrato approdò, infine, nel 1888 al Kupferstichkabinett, la galleria delle incisioni, a Berlino.

Elio Antonelli (1932-2020), professore di lettere alla scuola media di Segonzano, ipotizzò (1994) “l’attribuzione di questo acquerello alla valle di Cembra, localizzandolo sul greto del rio Regnana presso Piazzo di Segonzano”. Tra gli elementi presi in esame dallo studioso figuravano “il tipo di pietre che sono porfiriche dai colori grigi, rosati e violetti, i moduli costruttivi dell’edificio e la tecnica della copertura in legno, che richiamano le tettoie del Castello italiano, inoltre la presenza del castagno [anche se parrebbe essere un gelso] e di due roccioni da cui scende il canale sono elementi tutt’oggi esistenti sopra la strada che corre nei pressi. […] Di grande rilevanza è la presenza dell’artista seduto sulla macina accanto al tronco di castagno” (E. Antonelli, Albrecht Dürer 1471-1528, Acquarelli e Guazzi della Valle di Cembra, 1994).

L’indicazione del luogo dove si trovava il molino, cioè nella stretta valle del rio Regnana, fu legata al fatto che analoghi manufatti mossi dall’acqua furono operativi lungo quel corso d’acqua. Tuttavia, ipotesi per ipotesi, pare più probabile la localizzazione del molino oltre il Prà proprio in ragione del masso e del grosso tronco di gelso che ancor oggi sono visibili sul corso dell’Avisio. Codesto molino, di proprietà di Carlo Folgheraiter (1937), devastato da alluvioni cicliche, fu ricostruito più volte. L’ultima nel 1883, dopo che le acque avevano travolto tutto e lasciato in piedi soltanto il muro superiore del piccolo fabbricato. Accadde nel mese di settembre del 1882. La ricostruzione, dovuta a Carlo Folgheraiter senior (1844-1907), mantenne ciò che era rimasto come muro inferiore di un nuovo edificio più elevato rispetto al letto del fiume. Il molino macinò le granaglie fino a tutta la prima metà del XX secolo. La grande ruota di legno si fermò nel 1955 poiché la diga di Stramentizzo, fabbricata per scopi idroelettrici, avrebbe impoverito il fiume. Il quale, per secoli, era stata una via d’acqua privilegiata per il trasferimento in pianura dei tronchi d’abete della val di Fiemme.

1 commento

Complimenti e graziemille per

Farci rivivere questastoria di questo illustre Pittore nel nostro Trentino