Nei secoli dei contagi ciclici, il giallo era il colore della bandiera, il segnale di pericolo, che i naviganti issavano sul pennone, quando in coperta si manifestavano malattie contagiose: febbre gialla, peste, colera. Nel codice nautico internazionale, oggi la bandiera gialla segnala al porto che la nave non ha a bordo contagiati da malattie infettive e chiede la “libera pratica”, vale a dire il permesso di attraccare in porto.

Tornati in zona gialla non dovremo più esibire ai posti di blocco dei deputati all’ordine pubblico una dichiarazione giurata sui motivi del viaggio. Nulla di nuovo, peraltro, sotto il sole dei contagi. È quanto accadeva anche ai rari viandanti, in tempo di peste. Ogni comunità aveva un “soprastante alla sanità” il quale rilasciava una “fede di sanità”. Un biglietto sul quale era scritto che il luogo di partenza era libero da infezione e dove approdava il viaggio.

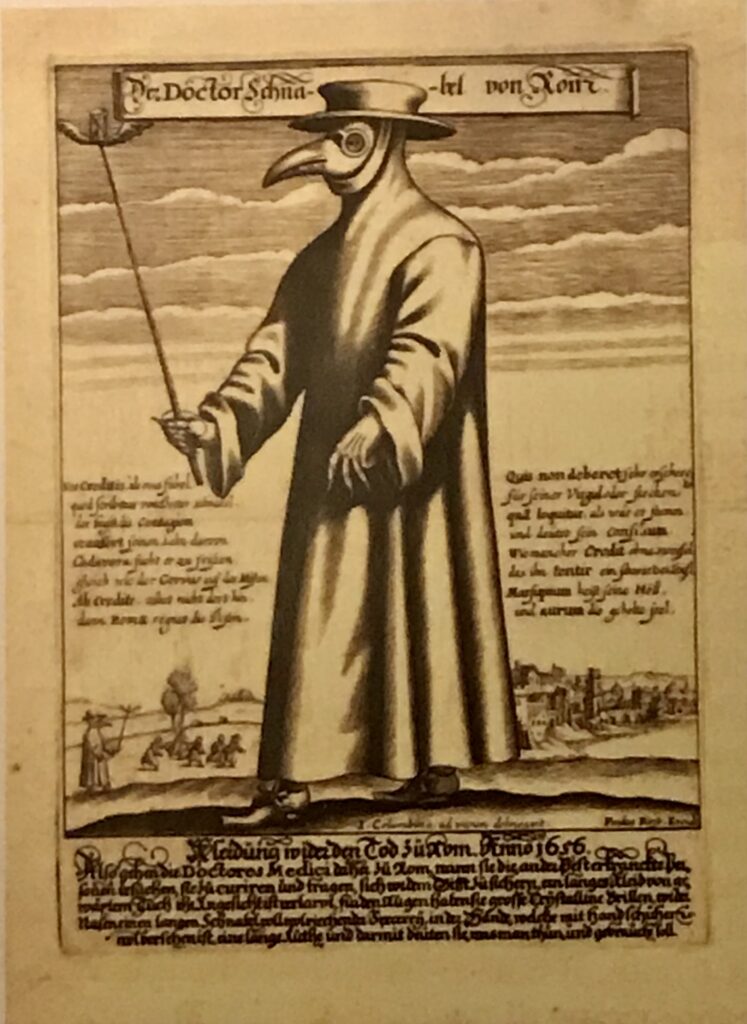

Ogni comunità infetta era chiusa da “restelli”, con le mulattiere d’accesso sbarrate e controllate da guardie armate. La medicina brancolava nel buio. A chi poteva pagare, i rari medici-cerusici propinavano “elettuari”, miscugli di farmaci e di pietre preziose sminuzzate. Si avvicinavano al letto dell’appestato con una maschera bianca fornita di un lungo becco dentro il quale erano poste erbe profumate, incenso e altre sostanze, per attenuare il fetore che ammorbava l’aria.

Tra i contagi ciclici, in media ogni otto-dodici anni, che dal 1348 al 1636 colpirono con impressionante violenza anche il territorio del principato vescovile tridentino, merita un approfondimento la pestilenza che divampò tra il 1574 e il 1575 e che passò alla storia come “la peste di San Carlo”. Poiché nel milanese, in quei frangenti, si distinse il cardinale Carlo Borromeo (1538-1584).

A Trento, alcuni casi di peste si erano manifestati alla fine di marzo del 1574, appiccati, forse, da un forestiero venditore di merci o, più probabilmente, da un commerciante trentino andato alla fiera di Bolzano e da questa tornato a casa infetto.

Il contagio fu dichiarato essere “peste” il 27 giugno 1575. A quel punto, i Deputati di Trento alla Sanità incaricarono un vicentino, Simone Zaccheletto, di tenere nota, “di far il registro – come egli stesso scrisse – de quelle cose in simil tempo occorse […] per eterna memoria a questa già tanto famosa et nobile Città” [Biblioteca comunale di Trento, archivio Consolare, ms. 706].

Così raccontò lo Zaccheletto il prologo dell’epidemia: “Dicesi che fu uno che veniva della Alemagna, di questi in forma di pellegrino, che havendo certe camise sottilissime in una sacoza, et qui in questa città tolendole fora de ditta sacoza, perché erano lavorate benissimo, fu da donne le ditte camise vedute e dimandate in prestito al ditto pellegrino per tor mostra di ditti lavori, onde in conclusion il manegiar le ditte camise fu tal, che nella prima casa ove fu portate et seguendo a cui le havea manegiate, cominciorno a morir fin tanto che si scoperse esser per manifesto segno la peste”. Era settembre del 1574.

Il “mal incognito” era ripreso con virulenza al principio dell’estate del 1575. “Li villagi erano tutti apestati, li lochi, le possession tutte suspette, in modo che pochi sono stati che non siano intinti nel crudelissimo sangue del suspetto”. Erano morti i contadini e molti uomini validi; mancava il pane e chi si era arrischiato a portar in piazza “le sue biade da bater” se le era viste sequestrate: “la Magnifica Comunità le tolea in sé et faceva far del pane per li poveri”. Dal lazzaretto erano stati fatti uscire gli uomini più sani “pur suspetti, che venisse[ro] a batter quelle poche biade sopra la piazza”.

Serviva pane due volte al giorno e bene o male si riuscì a provvedere agli ospiti del lazzaretto (“o pan grosso o pan di formento poche volte mancò”). Poiché “Iddio misericordioso fece aparir questo male nel tempo del racolto […] la città era piena di vini” che si pagavano due carantani la mossa; non c’erano, in verità, motivi per brindare, e forse anche per questo, quell’anno, ci fu vino in abbondanza. E con altrettanta prodigalità “era dato da molti in elemosina”. I Deputati alla Sanità scelsero anche due farmacie “che furono la spiziaria de mastro Agnolo et quella de m. Martino, ma poco durette quella de m. Agnolo, che fu per morte serata et infetta”. Vennero nominati “homini per li quartieri che tenissero cura et governo de quelle poche persone che erano nella città, si nel far star ritirati, come ancho nelle altre occorrentie”. Gli ammalati poveri, e coloro che erano sequestrati in casa perché sospettati di infezione, venivano “due volte al giorno veduti et visitati” dal medico Marco della Calza, accompagnato da “due barberi per medicàr e tagiàr”. Il sanitario era stato richiamato dopo che un medico di Pesaro (“il più raro omo che sia al mondo”) aveva chiesto una cifra iperbolica: non meno di 300 scudi al mese. A Venezia era stato contattato il medico Carlo Faustini – chiamato a Trento una prima volta nel 1574 – ma la Serenissima non lo aveva lasciato partire poiché la sua opera era ritenuta indispensabile, stante l’epidemia anche in laguna. Analogo impedimento per un altro medico di nome Ascanio. Arrivò un certo Marco della Calza il quale – a quanto par di capire dal resoconto dello Zaccheletto – non dovette essere quel luminare che dava ad intendere. Per la cura degli appestati fu impiegato anche un altro medico giunto da fuori, tale dottor Maffeo, il quale fu poi gratificato con la nomina a “cittadino di Trento”.

Diminuita l’intensità dell’infezione, alla fine di ottobre del 1575 fu diramata una grida con la quale si imponeva la quarantena, un periodo di osservazione per tutti coloro che avessero avuto contatti con persone infette. Trecentodiciotto persone “sospette” furono obbligate a lasciare casa e negozio e furono ammassate in due prati fuori le mura, uno dei conti Lodron, l’altro detto il giardino del Cima. La quarantena cominciò il 13 novembre e denunciò subito carenze e problemi logistici: mancava il grano e molti erano gli indigenti. Tale situazione obbligò i Consoli, i Deputati alla Sanità e un comitato formato da venti cittadini, a mitigare le troppo rigide misure di prevenzione. Tre giorni dopo l’inizio della quarantena fu proibito a chiunque l’ingresso in città. Alle porte furono messi guardiani con il compito di controllare le fedi, vale a dire le “patenti di Sanità”, sulle quali era scritto che la persona che possedeva quel pezzo di carta veniva “da Loco libero (per l’Iddio gratia) & dell’intercessor San Rocho, libero & sano d’ogni sospetto di mal contagioso”. A Trento erano due i posti di transito “custodito”: port’Aquila e porta Santa Croce. Le altre entrate, al ponte sull’Adige e nella contrada di San Martino, furono sprangate “per mancho scandolo et spesa della Mag.ca Comunità” e perché quasi tutti i villaggi erano infetti “talché nella città non sapevano più da cui guardarsi”.

I Deputati alla Sanità annunciarono che avrebbero ispezionato tutti i quartieri, le case e le persone che le abitavano. Se qualcuno fosse stato trovato in cattive condizioni sarebbe stato visitato dal medico veneziano Marco della Calza, se maschio, e da due donne giurate, se femmina. In presenza di morti di peste sarebbe stata sgomberata tutta l’abitazione. I nettezini avrebbero portato fuori città tutte le masserizie per sottoporle a pulizia generale. Contestualmente fu chiesto ai canonici di astenersi dal far prediche e di proibire ai loro preti di accompagnare alla sepoltura i morti, i quali dovevano essere interrati in casse “coperte e chiuse”.

Il 14 luglio 1575 i Consoli “considerando la malignità del presente pestifero flagello” avevano decretato di “mitigare l’ira di Dio colle orazioni e colle elemosine, e col far voto a gloria e lode di Dio, di andar ogni anno nel giorno di Santo Rocho, in processione con tutto il clero, alla chiesa di San Rocho [di Villazzano] sul dosso del Castelliere ed ivi ascoltar la messa”.

Fino al 27 giugno erano morte di peste, in città, un centinaio di persone; da quel giorno e fino al 10 agosto i morti furono 1.167, con una mortalità massima di 73 decessi in un solo giorno, il 29 giugno. Sommati al numero dei morti precedenti il 27 giugno, e di quelli che continuarono a morire in casa dopo la metà di agosto, quando l’epidemia cominciò a scemare, si calcola che solo a Trento, le vittime della peste, quell’anno, siano state circa 1.500. Pari cioè a un terzo della popolazione che non aveva potuto lasciare la città per una più rassicurante sistemazione in collina.

Quanto agli appestati erano stati predisposti i lazzaretti. Uno era stato attrezzato nella casa colonica di Giovanni Conto della Guagina, sulle “giare” della Fersina, non lontano dal primitivo convento di San Bernardino, sotto la collina di Mesiano, dove oggi c’è il liceo scientifico Galilei. In quel lazzaretto, predisposto come “loco delli infetti”, i morti furono centinaia: 350 furono sepolti nel cimitero davanti alla chiesa di S. Bernardino; 200 nel cimitero della chiesa di S. Croce; altri nelle campagne della Bolghera. Per attrezzare quel serraglio di morte furono abbattuti alberi, vigne, e fu messa a soqquadro la casa colonica di Giovanni Conto, tanto che poi, alla fine dell’epidemia, il conto lo fece lui. E la comunità fu costretta a risarcire un danno di 1.315 troni.

Non fu l’unico lazzaretto in esercizio quell’anno. Un altro spazio per accogliere gli appestati era stato attrezzato nell’edificio e nel vignale della Prepositura detta anche la Badia. Il lazzaretto si trovava nella zona del Briamasco, tra il fiume e le mura della città. Anche qui vi furono ingenti danni: “Distrutta la stua, brusade le banche, scani, tavoli, brusadi i carezi, i pali delle vigne che van per tera…”. Agli ospiti del lazzaretto, al mattino ed alla sera, erano dati un tozzo di pane e mezza tazza di vino; “alle volte qualche poca di carne”. Pochissimi furono rilasciati prima di quaranta giorni. Ognuno aveva “la sua tenda, ossia casotto, overo farfossi, retirati l’un l’altro con tanto buonissimo ordine che in breve […] cessò la fortuna rabiosa di peste. Poco si pensava sopra la morte di alcuno, imperochè bisognava pensar tutti per la propria vita che era attacata a un fil di spada”.

Per seppellire gli appestati erano stati incaricati quattro “pizigamorti” (beccamorti), pochi in verità, “ma supliva, ché il padre sepeliva il fiollo, il fiollo il padre, il marito la molie et cose simili”. Quattro anche i carrettieri, incaricati di trasferire i contagiati “e le robbe di detti infermi fora dalla città”. Le vie erano deserte. “Molte volte si risguardava dalla Portella sino al Cantòn che stavi le hore che non vedevi una sola persona; il simile, ma non tanto, nelle altre contrade, cosa veramente che spiaceva ancho a quelli che restavano in vita”.(Una descrizione delle pestilenze che interessarono la regione Trentino-Alto Adige nel volume di A. Folgheraiter, “Il Trentino dei secoli dannati”, Curcu&Genovese, 2011)

© 2021 Il Trentino Nuovo